こんにちは、信長(@nobunaga_ydb)です。

今回の記事では、Z会が出している「速読英単語 必修編」を紹介します。

公式サイト 速読英単語 必修編[改訂第7版増補版]

- 「速読英単語」ってそもそも何?

- 「速読英単語 必修編」のおすすめポイント

- 「速読英単語 必修編」はいつから取り組むべき?

- 「速読英単語 必修編」のレベルと対象者

- 「速読英単語 必修編」の正しい使い方

- 「速読英単語 必修編」の改訂第6版と改訂第7版増補版の違い

などを知りたい人には、超役立つ内容になっています!

実際にZ会で英語の参考書を編集していた僕が解説していくよ~!

リアルなエピソードも交えるので、ぜひ最後まで読んでね!

関連記事 新卒入社したZ会で「必修編 英作文のトレーニング」を編集していた頃の話

それではスタート!

▼この記事の内容はYouTubeでも解説しています!

速読英単語(速単)ってそもそも何?

速読英単語とは、「英文を読みながら英単語を覚える」をコンセプトにした英語教材です。

実際には、英単語だけでなく、熟語や構文なども身につくよう設計されているので、正しく使えば「英語の総合力」が必ず身につきます。

ちなみに著者は、東京都立の有名な進学校で長年英語教諭をされた風早寛先生です。

ここからは

- 速読英単語の種類

- 速読英単語が誕生した背景

- 速読英単語の紙面構成

について解説していきますね。

速読英単語は「入門編」「必修編」「上級編」の3種類

速読英単語は

- 入門編

- 必修編

- 上級編

の全部で3種類あります。

本当は「中学版」もあるのですが、高校生向けではないので今回は割愛します。

それぞれの最新版は

- 入門編 → 改訂第3版

- 必修編 → 改訂第7版増補版

- 上級編 → 改訂第4版

になります。

必修編が断トツで売れているので、改訂に力を入れています。

速読英単語が誕生した背景とは?

速読英単語が誕生したのは1992年なのですが、当時の単語帳って、「英単語とその意味が掲載されているだけの形式」がほとんどだったんですよね。

そこで、Z会はこう考えたわけです。

「英単語は単体で覚えるよりも文脈の中で覚えたほうが記憶に定着しやすいから、英文を読みながら単語を覚えるスタイルの単語帳を作ろう!」と。

他社と似たようなものを作らず、オリジナルのコンセプトで差別化を図るところが、Z会らしいなと思います。

ちなみに、僕の大好きな「リンガメタリカ」という英語教材も、「背景知識が身につく」というコンセプトを前面に押し出すことで差別化を図っています。

速読英単語の紙面構成は3種類とも共通

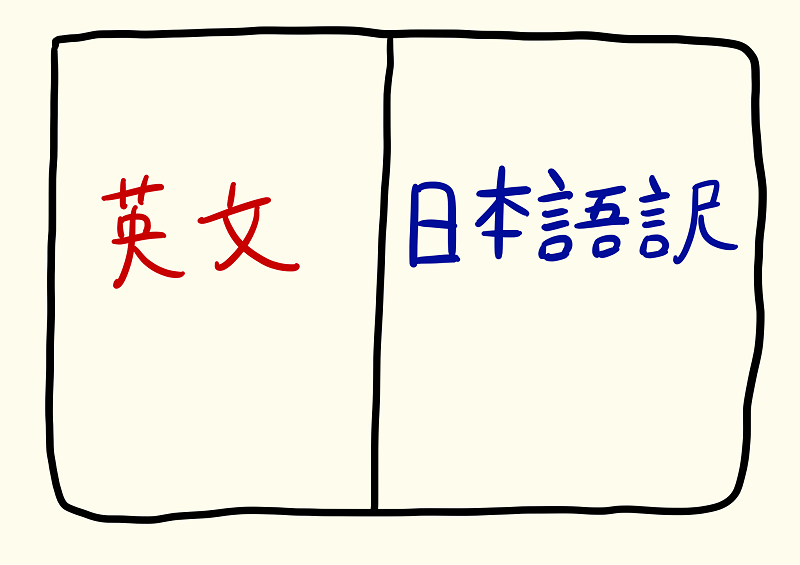

速読英単語の紙面構成は、「入門編」「必修編」「上級編」の3種類とも同じです。

まずは見開き2ページの左に英文があり、右に日本語訳が乗っています。

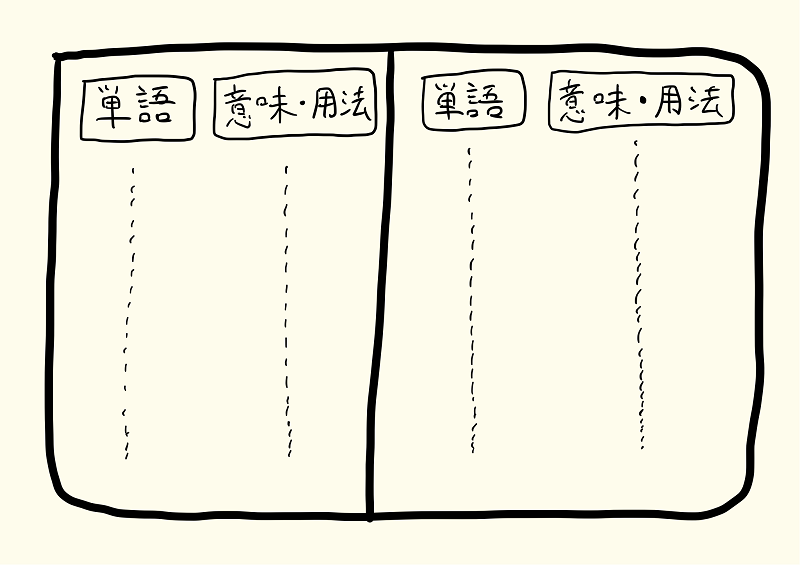

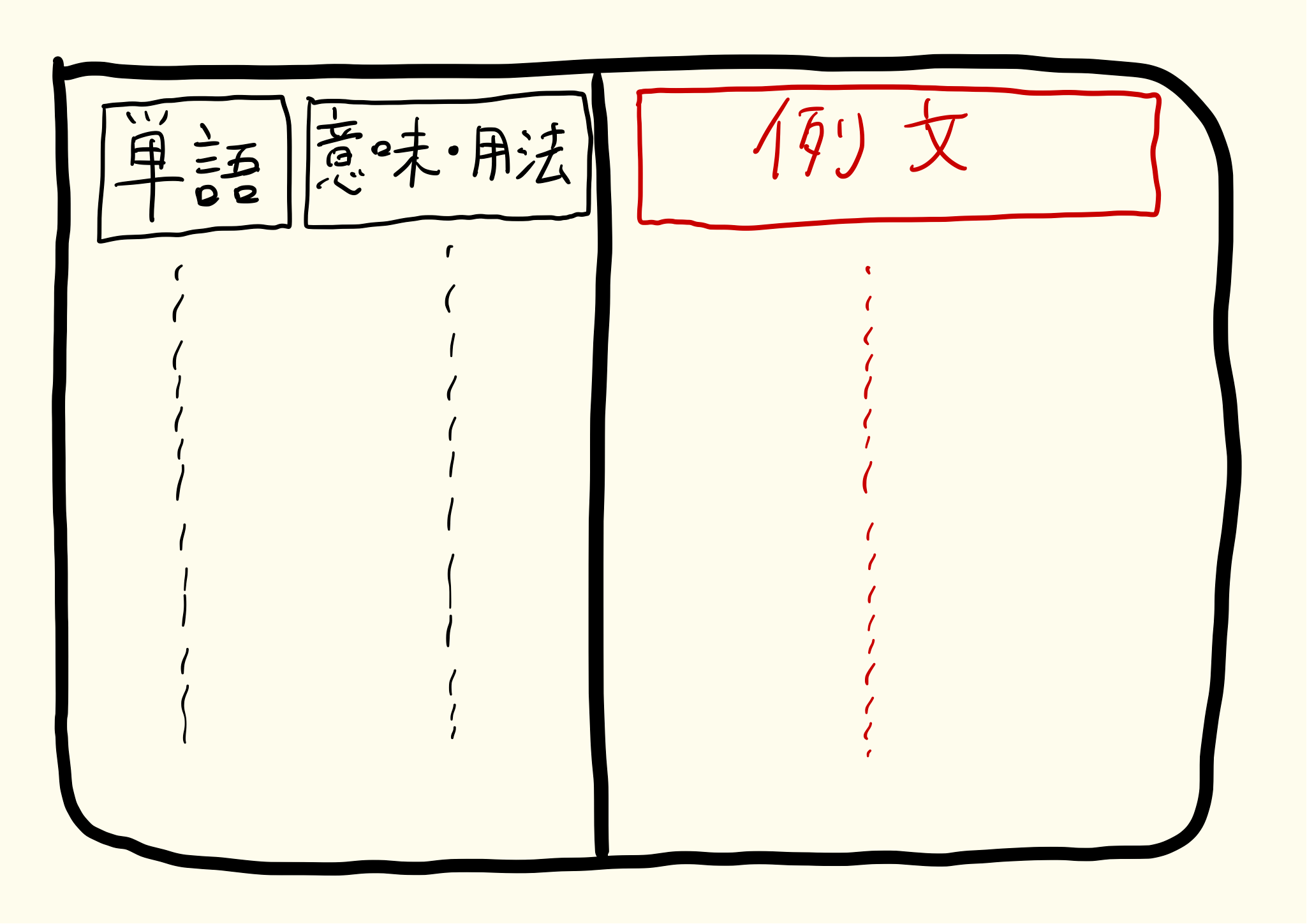

その次の見開き2ページ(あるいは4ページ)に、英文の中で登場した単語(=見出し語)とその意味・用法などが掲載されています。

まずは長文を読んで、その次に単語の意味や用法を覚えるという流れだね!

「速読英単語 必修編」のおすすめポイント

ここからは、「速読英単語 必修編」のおすすめポイントを紹介していきます。

※「速読英単語 入門編&上級編」にも当てはまるポイントになります。

「単語の使われ方」を生きた文脈の中で覚えられる

速単の一番のメリットは、「単語の使われ方」を生きた文脈の中で覚えられることです。

単語って、「意味」だけを覚えても不十分なんですよね。

「apple=りんご」みたいな1対1対応の覚え方が通用するのは、高校受験までです。

大学受験では、「単語の意味」はもちろんのこと、「単語の使われ方」もしっかりマスターする必要があります。

たとえば、associateという単語がありますよね。

英語が苦手な人は、「結びつける」という意味だけを何となく覚えているんですよね。

けど、本当は、〈associate A with B〉(AをBと関連づける、AでBを連想する)という用法まで覚える必要があるんです。

そして、実際の大学入試の英文では、その発展バージョンの、〈A associated with B〉(Bに関連したA)という用法がガンガン出てきます。

動詞associateが過去分詞associatedになり、名詞Aを後ろから修飾する形です。

ここで、「速読英単語 必修編」のとある英文を紹介しましょう。

Indeed, many experts emphasize the value of expressing thoughts and feelings associated with upsetting events.

風早 寛 著「速読英単語 必修編」(Z会)より引用

〈A associated with B〉の形ですね。

この英文を読めば、「associate=結びつける」だけ覚えていても、大学入試では通用しないことがわかりますね。

また、速単を使えば、「コロケーション」も学ぶことができます。

コロケーションとは、「単語と単語の相性のよい組み合わせ」のことです。

たとえば、satisfyという単語。

大学受験生なら、「satisfyはどういう単語と相性がいいのか(=セットで使われるのか)」を知っておく必要があります。

satisfyの代表的なコロケーションは、以下になります。

- satisfy fan(ファンを満足させる)

- satisfy desire(願望を満たす)

- satisfy demand(需要を満たす)

- satisfy need(必要を満たす)

- satisfy curiosity(好奇心を満たす)

- satisfy requirement(必要条件を満たす)

- satisfy condition(条件を満たす)

ここで、「速読英単語 必修編」のとある英文を紹介しましょう。

People may decide to study foreign languages for various reasons.

They may do so for the immediate purpose of satisfying the requirements of some public examination or of getting greater fun and enjoyment out of a holiday abroad.

風早 寛 著「速読英単語 必修編」(Z会)より引用

satisfy requirement(必要条件を満たす)が出てきていますね、

速単に取り組めば、こんな感じで、コロケーションを含む「単語のリアルな使われ方」を学ぶことができます。

実際、大学入試の英文を読んでいても、「この単語の使われ方、速単の英文で見たぞ!」と感動することが結構あります。

これ、「ガチの速単あるある」です!

関連記事 「英語コロケーション辞典」 を使って、英作文の表現の幅を広げよう!

単語の知識だけでなく、構文や熟語の知識も身につく

速単の主役は「英文」なので、英文を読むことで、単語の知識だけでなく構文や熟語の知識も身につきます。

たとえば、構文であれば、

- 形式主語構文(It is 形容詞+for 人+ to do)

- so that構文

- 分詞構文

などが英文中に出てきます。

これらの構文って、大学入試でめちゃくちゃ頻出なんですよね。

また、「速単必修編」には、別冊で「英文解説ページ」がついてきます。

このページでは、各英文に出てくる重要構文、注意すべき熟語などが超くわしく解説されています。

「速単必修編」の英文を読んでいて、文構造がうまくつかめなかったときは、「英文解説ページ」を参照するようにしましょう。

ちなみに、各英文には、英文の理解を助ける解説講義映像も付属しているんだ!

以下の公式サイトから見れるよ!

公式サイト 『速読英単語 必修編[改訂第7版増補版]』解説講義映像

繰り返し読むことで、速読力が身につく

速単の英文を繰り返し読むことで、「速読力」が身につきます。

「速読英単語」という書名からもわかる通り、速単の最終目的は「英文を速く正確に読むこと」なんです。

最初は英文を読むのに時間がかかるかもしれませんが、単語・構文・熟語などの知識を徐々に身につけることで、英文を読むのがだんだん速くなっていきます。

なんで「速読力」がそんなに重要なんですか?

皆さんが受ける共通テスト(英語リーディング)では、80分という限られた時間で大量の英文を読まないといけないからです。(語数で換算すると、約6,000語!)

関連記事 【共通テスト英語】傾向と解き方のコツ&対策と勉強法を京大卒が教えます!

関連記事 【共通テスト英語】おすすめの参考書と問題集を京大卒が紹介します!

ということは、英文をできるだけ早く読む必要がありますよね。

あらゆる大学入試に対応するためにも、速単に取り組んで「速読力」を身につけましょう!

音声を活用すれば、リスニング力も身につく

「速読英単語 必修編」には、無料のダウンロード音声がついてきます。

そちらも活用すれば、リーディング力だけでなく、リスニング力も身につきます。

共通テストはリーディングとリスニングの配点比率が1:1であることから、リスニングもしっかり対策する必要があります。

関連記事 【共通テスト英語】配点と理想の時間配分を京大卒が解説します!

ダウンロード音声を活用して、「リスニング力」を身につけましょう!

「速読英単語 必修編」のレベルと対象者

「速読英単語 必修編」に掲載されている英文は、

- センター試験

- 産近甲龍・日東駒専~MARCH・関関同立の入試

で出題されたものがほとんどです。

なので、共通テスト(英語リーディング)を受験する層にはぴったりですね。

中堅レベルの私立大学を目指している人も、ぜひ取り組みましょう。

もちろん、旧帝大や早慶などの難関大を目指す人にもおすすめです。

というか、旧帝大や早慶レベルの志望者は、「速単必修編」に掲載されている英文をすらすら読めないと厳しいと思っておいてください。

私、早慶志望なんですけど、ひとつ上のレベルの「上級編」から始めてもいいですか?

いや、まずは「必修編」からやろう!

いくら旧帝大や早慶の志望者とはいえ、「必修編」を飛ばして「上級編」から始めるのはおすすめしません。

まずは「必修編」を完璧にこなしてから、「上級編」に進んでください。

「速読英単語 必修編」はいつから取り組むべき?

「速読英単語 必修編」に取り組み始めるタイミングは、以下を参考にしてください。

- 文法の基礎が固まっており、英文を読むことが苦痛でない人⇒ 高2の間

- 文法の基礎が固まっておらず、英文を読むことが苦痛な人⇒ 早くても高3から

速単は、そもそも英文を読めないと取り組む意味がありません。

そして、ぶっちゃけ高2の終わりくらいまでって、「英文をきちんと読めない人」が結構多いんですよ。

最近ではその傾向に拍車がかかっており、英文を読めないどころか、日本語訳の内容すら理解できない高校生が多いという声も聞きます。

この厳しい現状をふまえると、大半の高校生は早くても「高3」から始めるのが最適解だと思います。

本当に高校生のためを思うなら、高3の夏休み明けくらいからでもいいかもしれません。

え~。

早く取り組まないと何だか不安です⋯。

もちろん、早く取り組むのが理想なのですが、まともに英文を読めない段階で速単に取り組むと、挫折しやすいんですよね。

なので、まずは英文法・英文解釈・英文読解の基礎力を身につけて、そのあとに取り組むことをおすすめします。

「速読英単語 必修編」の正しい使い方

ここからは、「速読英単語 必修編」の正しい使い方を紹介していきます。

【大前提】速単は「単語帳」ではなく「多読用教材」として使おう!

皆さんにお願いがあります。

速単は「単語帳」ではなく、「多読用教材」として使ってください!

速単は、「長文を読むこと」がコンセプトの教材であるため、厳密には単語帳ではありません。

残念ながら、そこを履き違えて速単を使っている人があまりにも多いのです。

ちなみに、僕の通っていた高校では「速単必修編」が配られましたが、ほとんどのクラスメイトが速単の「単語ページ」だけを読んでいたんですよ。

実を言うと僕も、単語ページだけ必死に読んでいました。

今から思うと、使い方を完全に間違えていたなあと思います。

正直、単語ページだけで言えば、速単には大きな価値はありません。

なぜなら、「単語が意味や品詞でグループ分けされていないから」です。

単語だけを覚えるのであれば、何らかのグループごとに覚えたほうが効率的ですよね。

たとえば、「医療」に関する意味のグループの中で、disease(病気)やpatient(患者)やsuffer(苦しむ)などの単語を覚えたほうが頭に入りやすいです。

実際、市販の単語帳の多くは、「意味」や「品詞」のグループごとに英単語(=見出し語)を掲載しています。

しかし、速単の見出し語に関しては、基本的に長文の中で出てきた英単語を順番に掲載しているだけなんですよね。

つまり、単語ページだけを読んでも、単語が意味や品詞でグループ分けされていないため、非効率なのです。

しつこいかもしれませんが、速単は、長文の内容と関連づけて英単語を覚えることではじめて価値があります。

僕の高校時代みたいに、「長文を読まずに単語ページだけを読む」という間違った使い方を絶対しないでください。

間違った使い方をした結果、「速単って使えねーじゃん」と挫折する人をこれ以上増やしたくないのです。

学習スケジュールを設定する

実際に速単に取り組む前に、学習スケジュールを設定しておきましょう。

速単必修編は70本の英文があるので、「1日に何本の英文を読んで、どれくらいの期間で1周するのか」をあらかじめ決めておきます。

自分が無理なく毎日続けられるスケジュールを設定するようにしましょう。

まずは精読する

学習スケジュールを設定できたら、さっそく速単に取り組んでいきます。

まずは英文一文一文の構造を確認しながら、意味を理解していきましょう。

意味がわからない部分は、右ページの日本語訳を見てもOKです。

また、必要であれば、構文振りをしてもかまいません。

とにかく、まずは一文一文を理解することが重要だよ!

一文一文を理解できていないと、全体を理解できないからね!

何回も繰り返し速読する

精読が終わったら、次は速読です。

同じ英文を何回も繰り返し速読しましょう。(最低5回、目標10回)

速単は「スルメ教材」なので、読めば読むほど味がします。

1~2回読んで終わらせるのは、あまりにももったいないですよ。

英語をいちいち日本語に変換せず、英語を英語のまま理解できる状態になるまで速読を繰り返そう!

音声を使って音読(シャドーイング)をする

先ほども述べましたが、速単を使う際は、音声も活用しましょう。

音声の具体的な活用方法は以下の通りです。

- まずは音声なしで英文を音読する

- 音声を聞きながら英文をながめる

- 音声を聞きながら音読をする(英文あり)

- 音声を聞きながら音読をする(英文なし)

それぞれ順番に解説していきますね。

まずは音声なしで英文を音読する

そもそもですが、英文の構造や単語の意味などを理解せずに音声を聞いても意味がないです。

まずは音声なしで、さらに英文の構造や単語の意味を把握したうえで英文を音読しましょう。

速単を買ってすぐに音声を聞く人がいるけど、それだと単なる「聞き流し」になってしまう可能性が高いね。

まずは英文の内容をきちんと理解することを目標にしよう!

音声を聞きながら英文をながめる

次に音声を活用するのですが、この段階で音読する必要はありません。

音声を聞きながら、英文をながめる程度でOKです。

ただし、ぼっーとながめるのではなく、各単語の発音やリズム感などを意識しながらながめるようにしてください。

英語では、内容語(名詞、動詞、形容詞、副詞、疑問詞など)ははっきりと発音されるけど、機能語(冠詞、前置詞、接続詞、人称代名詞、be 動詞など)ははっきりと発音されないんだ。

こういった発音のルールも意識しながら音声を聞くようにしよう!

音声を聞きながら音読をする(英文あり)

さて、いよいよ本番です。

音声を聞きながら、後追いで音読しましょう。(英文を見ながらでOKです)

シャドーイングする際は、「音声についていくこと」を第一目標としてください、

最初から発音やリズム感を完璧に真似する必要はありません。

「シャドーイング」することで、リスニング力とスピーキング力を同時に伸ばすことができるよ!

音声を聞きながら音読をする(英文なし)

最後に、手元に英文がない状態で、音声を聞きながら音読をしましょう。

ここまでやれば、あなたの英語力は神レベルまで到達しているはずです。

ちなみに、第7版増補版から巻末にディクテーションのページもついたので、そちらも活用しよう!

英文を聞きながら、空所に入る単語を書き込むことで、ライティングにつながる力も身につくよ!

「速読英単語 必修編」の改訂第6版と改訂第7版増補版の違い

「速読英単語 必修編」の改訂第6版と改訂第7版増補版の違いって何なんですか?

というか、どっちがいいんでしょうか…?

改訂第6版と改訂第7版増補版の大きな違いは、第6版→第7版増補版で英文が16本差し替えられたことです。

英文は全部で70本あるので、約2割が差し替えられたことになりますが、個人的にはそんなに多い数とは思いません。

なので、第6版と第7版増補版のどちらを使っても特に問題はないと思います。

ちなみに僕は、改訂第5版でもいいと思っています。

なぜかというと、第5版→第6版で、英文が5本しか差し替わっていないからです。

- 第4版⇒第5版(すべての英文を刷新!)

- 第5版⇒第6版(5本の英文のみ差し替え)

- 第6版⇒第7版増補版(16本の英文を差し替え)

つまり、第5版~第7版増補版にかけて、英文は21本差し替わったことになります。

21本を多い/少ないととらえるかは人によって異なると思いますが、個人的には多いとは思いません。

なので、第5版を使っても全然OKです。

【まとめ】「速読英単語 必修編」は正しく使えば最強の教材

今回の記事では、「速読英単語 必修編」のおすすめポイントやレベル、使い方などを徹底解説しました。

僕が今回の記事で本質的に伝えたかったのは、

「速読英単語 必修編」は正しく使えば最強の教材である

ということです。

逆に言うと、使い方を間違えれば、挫折する確率がめちゃくちゃ高くなります。

最後に、これだけもう1回言わせてください。

速単は、「単語帳」ではなく「多読用教材」として使おう!

コメント